Willkommen auf einer Homepage-in-the-making.

Hier wird berichtet über Revolutionsversuche im Reich der Gartenzwerge, sprich einige hobby-wissenschaftliche Experimente,

den "Regen" aufwärts fließen zu lassen (kapillare Docht-Bewässerung)

UND (vor allem) über das sogen. "Wassermanagement-Experiment"

(Langzeit-Versuch 2017 - 2019 im Peter-Lenné-Beet im Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld).

Es ist der Versuch, herauszufinden, ob es einen Bodenzuschlagsstoff gibt, der die Wasserhaltekapazität des Bodens so sehr verbessert,

dass der Gärtnertraum vom weniger-Giessen-Müssen wahr wird...

Update Mitte Februar: Die Seite ist neu im Netz und und wird im Laufe der nächsten Wochen sukzessive an die Jetzt-Zeit heranrücken.

Wieder-Vorbeischauen lohnt also... * ;-) *

den "Regen" aufwärts fließen zu lassen (kapillare Docht-Bewässerung)

UND (vor allem) über das sogen. "Wassermanagement-Experiment"

(Langzeit-Versuch 2017 - 2019 im Peter-Lenné-Beet im Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld).

Es ist der Versuch, herauszufinden, ob es einen Bodenzuschlagsstoff gibt, der die Wasserhaltekapazität des Bodens so sehr verbessert,

dass der Gärtnertraum vom weniger-Giessen-Müssen wahr wird...

Update Mitte Februar: Die Seite ist neu im Netz und und wird im Laufe der nächsten Wochen sukzessive an die Jetzt-Zeit heranrücken.

Wieder-Vorbeischauen lohnt also... * ;-) *

Seit 2011 gärtnere ich in einem aus ehemaligen Regalen bestehendem 2m²-Beet im Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld.

Da der Garten als Pionier-Projekt vor dem Volksbegehren zum Erhalt des Tempelhofer Feldes (2014) unter dem Vorbehalt der jederzeitigen Kündbarkeit stand, mussten Beete transportabel sein. Daher steht das Beet aufgeständert auf zwei Europaletten und ist somit von der natürlichen Erdfeuchte abgeschnitten.

Wegen des offenen, baumlosen Feldes ist die Austrocknung durch Wind und Sonne im Vergleich zu einer geschützten Gartenlage extrem groß und das „Wassermanagement“ eine nicht nur bei expliziter Trockenheit zeit-intensive Aufgabe.

Zudem fiel mir über die Jahre immer wieder auf, dass die zum Füllen der Hochbeete genutzte Erde anscheinend nur eine geringe natürliche Wasserhalte-Kapazität aufweist; selbst nach mehreren Kannen war nur die Oberfläche nass, als ob die Erde völlig wasserabweisend seie.

So entstand im 6. Jahr des frustrierend-oft-Giessen-Müssens 2016 der Gedanke, das Beet dafür zu nutzen, verschiedene wasserhaltende Bodenzuschlagsstoffe zu testen.

Dies waren: Seramis (Ton-Granulat), Perlite & Katzenstreu (mit Hitze [800 – 1000° C] aufgeblähte Vulkangesteine), Bentonit & Zeoplant (gemahlene tonhaltige Gesteine aus Verwitterung vulkanischer Aschen).

Das sechste Feld blieb als neutrales Kontrollfeld zuschlagsfrei.

Da der Garten als Pionier-Projekt vor dem Volksbegehren zum Erhalt des Tempelhofer Feldes (2014) unter dem Vorbehalt der jederzeitigen Kündbarkeit stand, mussten Beete transportabel sein. Daher steht das Beet aufgeständert auf zwei Europaletten und ist somit von der natürlichen Erdfeuchte abgeschnitten.

Wegen des offenen, baumlosen Feldes ist die Austrocknung durch Wind und Sonne im Vergleich zu einer geschützten Gartenlage extrem groß und das „Wassermanagement“ eine nicht nur bei expliziter Trockenheit zeit-intensive Aufgabe.

Zudem fiel mir über die Jahre immer wieder auf, dass die zum Füllen der Hochbeete genutzte Erde anscheinend nur eine geringe natürliche Wasserhalte-Kapazität aufweist; selbst nach mehreren Kannen war nur die Oberfläche nass, als ob die Erde völlig wasserabweisend seie.

So entstand im 6. Jahr des frustrierend-oft-Giessen-Müssens 2016 der Gedanke, das Beet dafür zu nutzen, verschiedene wasserhaltende Bodenzuschlagsstoffe zu testen.

Dies waren: Seramis (Ton-Granulat), Perlite & Katzenstreu (mit Hitze [800 – 1000° C] aufgeblähte Vulkangesteine), Bentonit & Zeoplant (gemahlene tonhaltige Gesteine aus Verwitterung vulkanischer Aschen).

Das sechste Feld blieb als neutrales Kontrollfeld zuschlagsfrei.

Die Ton-Docht-Parzellen 2016

Eine 2. Versuchsanordnung für die drei etwas höheren (30 cm tiefen) Felder ging von dem Grundgedanken einer „Bewässerung von unten“ in Verbindung mit einem Tondocht als Wasser-Aufstiegshilfe / Transmissionsmedium aus: Ein in das Beet eingebauter künstlicher Wasserspeicher ist über ein großes Tonelement mit der Erde verbunden, um die wasser-anziehende Eigenschaft des Tons dazu zu nutzen, das Wasser pflanzen-verfügbar zu machen („Kapillarsog“).

Drei verschiedene Anordnungen wurden auf je einem der Felder 1-3 ausprobiert:

1.) unglasierte 5-Liter Tonkugel

2.) umgedrehter &

3.) aufrecht stehender Welskegel (Aquariums-Zubehör)

- jeweils in 5-Liter-Pastikbehälter. Diese künstlichen „Grundwasserspeicher“ können über einen stabilen Wasserschlauch von außen / oben befüllt werden.

Drei verschiedene Anordnungen wurden auf je einem der Felder 1-3 ausprobiert:

1.) unglasierte 5-Liter Tonkugel

2.) umgedrehter &

3.) aufrecht stehender Welskegel (Aquariums-Zubehör)

- jeweils in 5-Liter-Pastikbehälter. Diese künstlichen „Grundwasserspeicher“ können über einen stabilen Wasserschlauch von außen / oben befüllt werden.

1. Zyklus

5 Tage nach der Aussaat / - pflanzung

(Kresse, Radies, Bohnen; Salate)

1. Zyklus

10 Tage nach Aussaat; Salate im "Kressemeer" abgetaucht (in Feld 2 wurde Kresse vergessen...)

1. Zyklus

31. Tag nach Aussaat / - Pflanzung.

Kresse auf Feld 1-3 wächst nochmal nach.

1. Zyklus

Kressereste in Feld 4 - 9 als Mulch verwendet

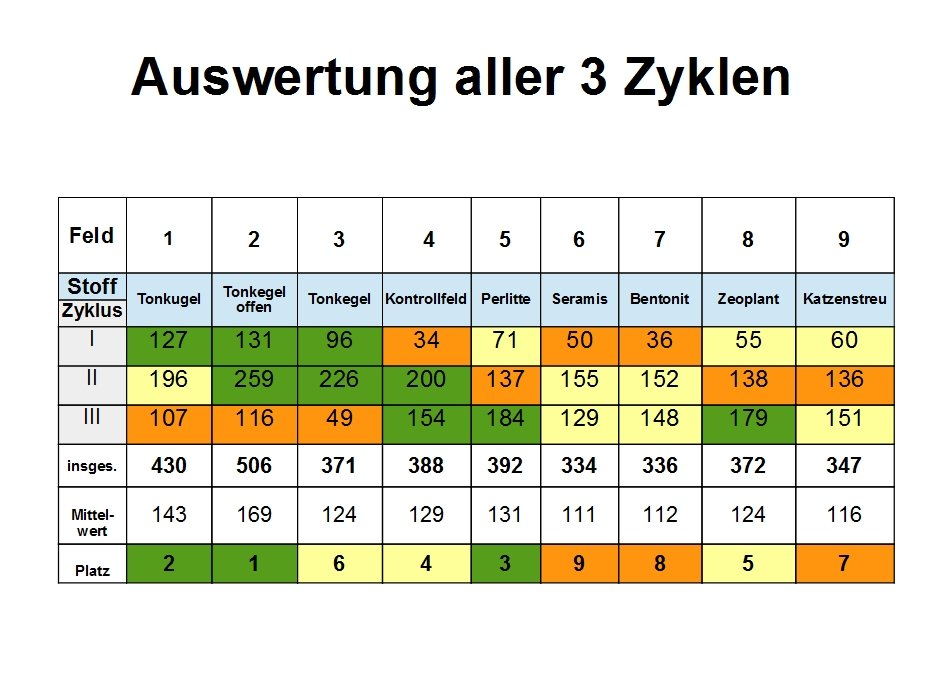

Zur Erklärung:

Die Zahlen in der Tabelle sind additierte Bonitur-Punkte

[Bonitur = qualitative Beurteilung von Pflanzenmerkmalen].

Da es in dem Beet neun Felder gab, konnte der "Tagessieger" einer Boniturrunde max. 9 Punkte erzielen;

die am schlechtesten ausschauende Kultur entsprechend 1 Punkt.

Da es in dem Beet neun Felder gab, konnte der "Tagessieger" einer Boniturrunde max. 9 Punkte erzielen;

die am schlechtesten ausschauende Kultur entsprechend 1 Punkt.

Die Ergebnisse der ersten beiden Kultur-Zyklen legen zwar nahe, dass „Bewässerung von unten“ durch die qua Kapillarsog mäßig aber permanent nachströmende größere Gesamt-Feuchtigkeit einen sehr wachstums-förderlichen Effekt zu haben scheint.

Die unmittelbare Vergleichbarkeit ist aber dennoch nicht gegeben, da diese drei Felder durch ihre größere Höhe (30 statt 20 cm) ein relativ größeres Erd- (& damit eigenes Wasserhalte-)Volumen aufweisen und durch Beimischung eines lehmhaltigen Bodens zusätzlich begünstigt waren.

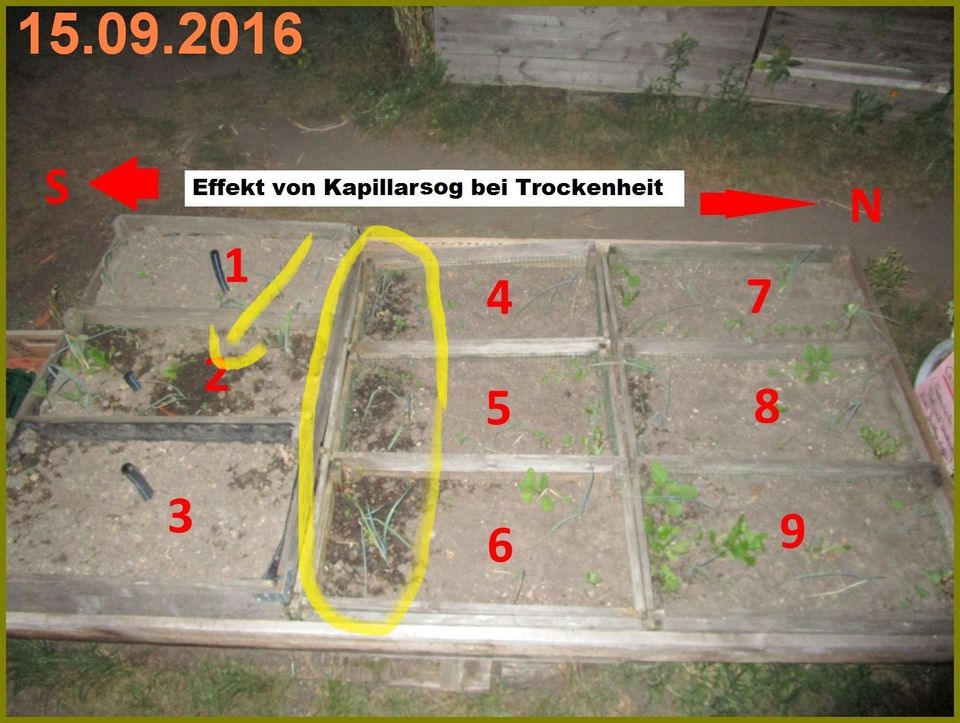

Ein weiterer Fehlerfaktor war der Umstand, dass die tragende Palette am Übergang zwischen den tiefen und den höheren Feldern eingebrochen ist und die Felder 4-6 dadurch eine Direktverbindung zu echter Bodenfeuchte bekommen haben. Zudem findet sich dieser Übergang Süd-sonnen-technisch im „Schlagschatten“ des höheren Beetteils. Das mag übertrieben akribisch erscheinen, aber was diese beiden Faktoren in Kombination ausmachen, konnte ich einmal nach tagelanger Trockenheit bei einem spät-abendlichen Besuch sehen. Neben dem Effekt des „echten“ Kapillarsogs durch Bodenfeuchte zeigt das Bild eindrucksvoll den starken Befeuchtungs-Effekt des umgekehrten Tonkegels.efeuchtungs-Effekt des umgekehrten Tonkegel

Die unmittelbare Vergleichbarkeit ist aber dennoch nicht gegeben, da diese drei Felder durch ihre größere Höhe (30 statt 20 cm) ein relativ größeres Erd- (& damit eigenes Wasserhalte-)Volumen aufweisen und durch Beimischung eines lehmhaltigen Bodens zusätzlich begünstigt waren.

Ein weiterer Fehlerfaktor war der Umstand, dass die tragende Palette am Übergang zwischen den tiefen und den höheren Feldern eingebrochen ist und die Felder 4-6 dadurch eine Direktverbindung zu echter Bodenfeuchte bekommen haben. Zudem findet sich dieser Übergang Süd-sonnen-technisch im „Schlagschatten“ des höheren Beetteils. Das mag übertrieben akribisch erscheinen, aber was diese beiden Faktoren in Kombination ausmachen, konnte ich einmal nach tagelanger Trockenheit bei einem spät-abendlichen Besuch sehen. Neben dem Effekt des „echten“ Kapillarsogs durch Bodenfeuchte zeigt das Bild eindrucksvoll den starken Befeuchtungs-Effekt des umgekehrten Tonkegels.efeuchtungs-Effekt des umgekehrten Tonkegel

Weitere Störgrößen für eine valide Auswertung der Versuche dieses Jahres sind vor allem gelegentliches „Fremdgießen“ und die möglicherweise allzu „gerecht“ verteilten Zuschlagsstoffe: Jedes Feld hat nämlich exakt die gleiche Menge (1000 ml) von dem jeweils beigefügten Boden-Hilfsstoff erhalten (was im Falle von Bentonit & Zeoplant evtl. eine Über-Dosierung darstellte).

Nicht zuletzt haben „Erntehelfer“ tierischer und menschlicher Herkunft den Bestand an Vergleichs-Objekten gelegentlich stark dezimiert, was insbesondere das Feld 3 im 3. Zyklus quasi komplett aus der vergleichbaren Bewertung hinaus katapultierte.

Unterm Strich kann ich aber sagen: Noch nie habe ich mein Beet insgesamt so wenig gegossen und dabei so wenig vertrocknete Pflanzen gehabt. Ein idealer Boden-Zuschlagsstoff war unter den bislang getesteten Zuschlagsstoffen noch nicht auszumachen. Zudem war ich erst durch die Beschäftigung damit im Laufe dieses Jahres auf weitere "Kandidaten" gestoßen, die ich gerne ebenfalls noch prüfen wollte (z.B. Kokosfasern, Geohumus, Superabsorber; dazu vergleichend eine lehmhaltige Erde & Terra Preta).

Und: DIE ideale Tiefenbewässerung gilt es auch noch zu entdecken, denn diese dünnen Tonelemente sind möglicherweise nicht winterfest und somit keine günstige Methode zur nachhaltigen Optimierung der Bewässerung.

Andererseits: Beide Wege (Tondochte & Boden-Zuschlagsstoffe) scheinen einen Beitrag zu einem optimierten Wassermanagement unter besonders prekären Bedingungen leisten zu können - vielleicht den besten in Kombination miteinander...!?

Dieser zunächst nur so dahin gesagte Gedanke verselbstständigte sich dann allerdings und so bekam ich dieses Gemeinschaftsbeet auf Beschluss der Mitgliedsversammlung des Gartens im Frühjahr 2017 für diesen "richtigen" Versuch überlassen...

Nicht zuletzt haben „Erntehelfer“ tierischer und menschlicher Herkunft den Bestand an Vergleichs-Objekten gelegentlich stark dezimiert, was insbesondere das Feld 3 im 3. Zyklus quasi komplett aus der vergleichbaren Bewertung hinaus katapultierte.

Unterm Strich kann ich aber sagen: Noch nie habe ich mein Beet insgesamt so wenig gegossen und dabei so wenig vertrocknete Pflanzen gehabt. Ein idealer Boden-Zuschlagsstoff war unter den bislang getesteten Zuschlagsstoffen noch nicht auszumachen. Zudem war ich erst durch die Beschäftigung damit im Laufe dieses Jahres auf weitere "Kandidaten" gestoßen, die ich gerne ebenfalls noch prüfen wollte (z.B. Kokosfasern, Geohumus, Superabsorber; dazu vergleichend eine lehmhaltige Erde & Terra Preta).

Und: DIE ideale Tiefenbewässerung gilt es auch noch zu entdecken, denn diese dünnen Tonelemente sind möglicherweise nicht winterfest und somit keine günstige Methode zur nachhaltigen Optimierung der Bewässerung.

Andererseits: Beide Wege (Tondochte & Boden-Zuschlagsstoffe) scheinen einen Beitrag zu einem optimierten Wassermanagement unter besonders prekären Bedingungen leisten zu können - vielleicht den besten in Kombination miteinander...!?

Um das herauszufinden, waren zum einen natürlich die Fehler der Versuchsanordnung 2016 (zu ungleiche Ausgangs-Substrate & Volumina) bei einer Neuauflage anno 2017 zu vermeiden und alle Zuschlagsstoffe in einer für alle Versuchsfelder identischen Weise zu testen.

Die Idee, das in einem größeren als dem bisherigen 2m²-Rahmen zu tun entstand spontan bei der "Klimagarten-Bustour" am 07. Oktober. Da hatte ich nämlich die Aufgabe, neben meinem eigenen Beet das Peter-Lenné-Hochbeet vorzustellen und hatte erstmal ohne "böse" Hintergedanken gesagt, dass dieses "eigentlich" ein wunderbares Testfeld für diese neue Versuchsreihe sein könnte...

Dieser zunächst nur so dahin gesagte Gedanke verselbstständigte sich dann allerdings und so bekam ich dieses Gemeinschaftsbeet auf Beschluss der Mitgliedsversammlung des Gartens im Frühjahr 2017 für diesen "richtigen" Versuch überlassen...